「ふるさと岐阜の歴史をさぐる」No.33

養蚕業と製糸工場

ー大正期の産業と人々ー

はじめに

紀元前200年くらいに、稲作と同時期に日本にもたらされたと言われる養蚕業。その後、養蚕と絹織物の技術の導入が行われ、奈良時代には全国的に養蚕が行われました。そして絹製品が租庸調の税制の庸や調として集められました。

江戸時代には幕府が養蚕を奨励し諸藩も殖産事業として興隆を促進した結果、幕末期には養蚕技術の開発・発明がなされ、中国からの輸入品に劣らない良質の生糸が生産されるようになりました。

明治時代になり養蚕は隆盛期を迎え、良質の生糸を大量に輸出しました。養蚕業・絹糸は「外貨獲得産業」として重視され、日本の近代化(富国強兵)の礎を築きました。

1.岐阜市・周辺部における養蚕業のようす

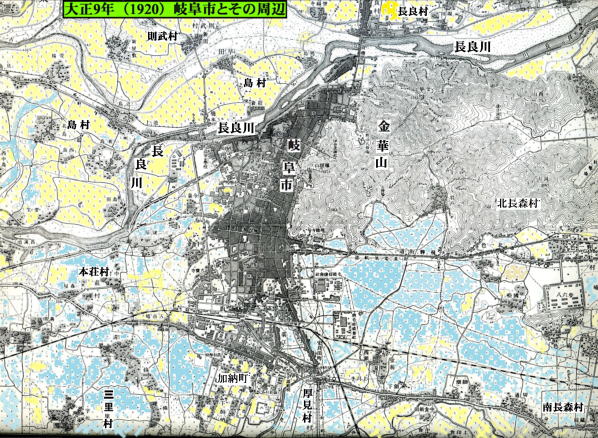

ー大正9年・桑畑(黄色)と水田(水色)が広がる岐阜市周辺部ー

上の地図は、大正9年(1920)の岐阜市と周辺の様子を表したものです。金華山南の梅林地区や厚見村領下、南長森村細畑、中山道南の加納町・厚見村・三里村などには水田が広がっています。しかし川北の島村(早田を含む)・則武村・長良村などには水田は少なく、桑畑が広がっています。

明治24年(1891)の地図では桑畑がこんなに広がってなく、島村や則武村などでも川沿いの堤防や家の周りに桑畑が見られる程でした。つまり明治の後期から大正にかけて、養蚕業が飛躍的に盛んになったことが分かります。

2.養蚕がさかんになった島村(→岐阜県1位、全国で6位の収繭量

川に囲まれた稲葉郡島村(現在は岐阜市島・早田地区)では、畑が年に1、2回水浸しになり、溜まった水がなかなか引きませんでした。そこで短い期間でとれる稗、粟、キビ、かぼちゃ、藍などを作っていました。そして、秋から冬にかけては大根や麦を作る農業で生計を立ててきました。

明治20年(1887)、島村近島に藤井製糸工場ができたこともあって、次第に蚕を飼う家が増えてきました。そして大正時代になると、忠節町に片倉製糸田中製糸所などができ、島村や則武村の多くの家では蚕を飼うようになり、この地域の畑のほとんどが桑畑になりました。

しかし、養蚕で一番困ったのは、蚕の伝染病や温度調節が原因で起きる病気などでした。これらの病気にかかると次々と蚕が死んでしまい、収穫は半減してしまいます。そこで、全国でも屈指の養蚕県である群馬県から先生を招いて、養蚕技術の指導を受けました。

こんな人々の努力もあって、大正10年(1921)島村は、岐阜県で1位、全国で6位の収繭量(しゆうけんりよう)を記録したのです。

| 大正10年 | 島村の養蚕業 |

| 桑 畑 | 274町9反(全畑面積の69%) |

| 採桑量 | 607730貫 |

| 収繭量 | 31319貫(約113トン) |

| 飼育戸数 | 692戸(全戸数1070戸) |

| 収繭価格 | 234966円(1貫目約8円) |

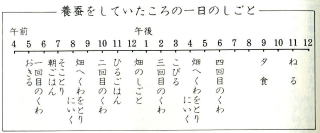

蚕の飼育

蚕の時期というのは、桑の芽が出てくる春から秋までで、この辺りでは年に4回飼ったものです。その中でも、春この収量が多く「春こを死ならかしたら終わりや」と言われたぐらいでした。その頃、大根やゴボウも作っていましたが、なんといっても繭が高く売れ、収入も多かったので「お蚕様」と言って、大変大事にしたのです。

でもこの仕事は大変でした。稚蚕の時はまだ小さいので、桑の葉の量もそんなに要らず仕事も楽ですが、蚕が脱皮を繰り返して3令から4令、4令から5令になると、それこそ大変でした。8畳間に2列、12段の棚を作って買いました。繭を作る頃になると、どの部屋も蚕で寝る場所もないくらいでした。

朝4時頃起きてすぐ桑を食べさせ、そことり(糞を取り除き、きれいにする仕事)の仕事をしてから朝飯です。この仕事は一時間ぐらいかかるのですが、たいてい子供の仕事で、それをやってから学校へ行きました。それから何回も桑を取りに行きました。4令の頃は日に5、6回……。とにかく、たくさんの葉をやらねばならず、疲れました。

その他の苦労と言えば、寒さや湿気を防ぐことなどでした。蚕は寒いと葉を食べないので、冷たい風が吹き込まないように上で目張りをしたり、夜は火をおこし、寝ずの番もしました。夏はすだれなどで涼しくし、しけた時は、石灰をまいてかわかしたりしました。その他、真夜中に起こされて、蚕に葉をやる仕事を手伝う時もつらかったです。

(島田・Yさんの話=島小学校社会科副読本「しま」より)

3.蚕からとった繭は製糸工場へ

島や則武の農家が蚕を育ててとった繭は、近島にあった藤井製糸工場や川南の忠節町に設立された片倉製糸などに売られました。製糸工場では繭を釜でにて糸にするのです。

| (註) ・絹糸は、蚕の繭からとった動物繊維。1個の繭から約800m~1200mとれる。 ・生糸は、蚕の繭を製糸し引き出した極細の繭糸を数本そろえて繰り糸にした絹糸。 ・製糸とは長繊維の絹を蚕の繭から繰り出し、数本まとめてひねる工程。 ・紡績とは主に綿や羊毛、麻などの短繊維を非常に長い糸にする工程。 ・明治42年日本は輸出高で中国を抜いて世界一の生糸輸出国となったが、 原料繭の集荷ならびに工女募集の制約を克服するために器械製糸業の 全国的な工場進出が始まった。 |

藤井製糸工場につとめていたFさんの話

この工場で働く女工さんは最高で600人ぐらいいましたが、ほとんど寄宿舎に住んでいました。朝は5時頃サイレンがなると一斉に仕事にかかり、夕方まで働きました。おそい日は夜10時頃まで仕事をしていました。湯気がもうもうとたちこめる熱い湯の中の繭から糸を引く仕事なのですから、えらかっただろうと思います。作る糸は太すぎても細すぎても検査に通らず大変でした。

寄宿舎は12畳の部屋に8人ぐらいが寝泊まりしていました。月給は平均31円ぐらいだったそうで、少ない子は18円ぐらいで、みんな正月に家に帰る時まで大事に貯めていました。それでも毎月1日と15日の月二回の休みの日は嬉しそうに連れだって、この辺りの店で買い物をしたりしました。

出身地は、県内の郡上、武儀、吉城、大野、益田郡や、県外の富山などの子も多く、市内の子はほとんどいませんでした。とにかく、小学校6年を出たばかりの子などもいて、昔の子はよく働いたものだと思います。

(島小学校社会科副読本「しま」より)

|

|

| ー藤井製糸工場の従業員ー | ー盆踊りを楽しむ女工さん達ー |

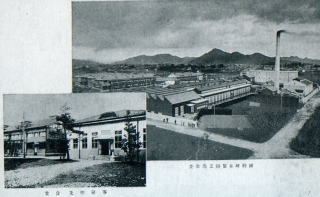

ー片倉製糸と官庁街のようす(大正12年)ー

大正6年(1917)、岐阜市の中心部・当時の官庁街の西、忠節橋南の忠節町に、片倉製糸紡績田中製糸所ができました。とても大きな工場で、30メートルもある白い八角の煙突は遠くから眺められ、3棟あった大きな工場は岐阜の人達を驚かせたものでした。

ここで働く1000人もの従業員の殆どは、13~25歳の若い女工さん達でした。県内の郡上や飛騨、県外の富山県や長野県などの出身者が多く、寄宿舎で生活しながら製糸の仕事をしていたのです。

4.次々とできた生糸・絹織物関係工場。そして毛糸・毛織物関係工場も

| 会社・工場 | 所在地 | 創業年月 | 従業員数 |

| 大日本紡績岐阜絹糸工場 | 五坪町 | 大正7.12 | 3013 |

| 片倉製糸紡績田中製糸所 | 忠節町6 | 大正6.3 | 922 |

| 金山製糸岐阜支店 | 本郷町5 | 大正9.3 | 601 |

| 岐阜絹織物株式会社 | 金町6 | 明治29.6 | 120 |

| 徳力絹織物株式会社 | 高森町2 | 大正14.6 | 50 |

| 丸三織物精錬整理工場 | 松鴻町2 | 大正15.11 | 46 |

| 合資会社 忠節製糸工場 | 忠節町4 | 大正13.6 | 45 |

| 多賀織物工場 | 多賀町 | 大正7.8 | 28 |

| 戸崎染織工場 | 駒爪町4 | 大正8.5 | 27 |

| 斐太製糸岐阜乾燥場 | 長住町2 | 大正6.11 | 27 |

| 大万乾燥場 | 苅田町4 | 明治45.5 | 25 |

| 大野ポンジー織工場 | 徹明町2 | 大正4.4 | 25 |

| 林製糸工場 | 忠節町5 | 大正6.5 | 24 |

| 日本絹紬株式会社 | 加納 | 大正6 | 189 |

| 富士瓦斯紡績株式会社岐阜工場 | 加納 | 大正8.8 | 1754 |

| 鐘渕紡績株式会社岐阜製糸工場 | 本荘 | 大正12.10 | 618 |

| 市橋織物工場 | 鏡島 | ? | ? |

| 藤井製糸工場 | 近島 | 明治20年頃 | 600 |

大正期になると、岐阜市内とその周辺に、 次々と生糸・絹織物関係の工場(製糸工場等)ができました。

大正6年(1917)に片倉製糸(忠節町)が進出して来た後、7年(1918)には大日本紡績(五坪町)、8年(1919)には富士瓦斯紡績(加納町)、9年(1920)には金山製糸(本郷町)、大正12年(1923)には鐘渕紡績(本荘)等が、次々と進出してきました。

この生糸・絹織物関係の工場以外にも、大正4年(1915)には日本毛織(鶴田町→従業員約2000人)、後藤毛織(大宝町→従業員約1500人)、大正12年(1923)には日本毛糸紡績(本荘→従業員約650人)など、毛糸や毛織物などを生産する大工場が相次いで進出してきました。

いずれも従業員数が約500人以上の大規模工場で、県外の大資本によるものでした。

|

|

| ー岐阜駅近くの後藤毛織(大正10年)ー | ー大正12年に進出してきた鐘紡の工場ー |

こんなに多くの繊維関係の大工場が、大正期になって、相次いで岐阜市近辺に進出してきたのはなぜでしょう?…その理由として次のような点が考えられます。

①第一次世界大戦の勃発で日本の商品が輸出されるようになり、工業が大きく発展した。

②岐阜は東海道線沿いの東西市場の中間にあり、とても交通の便が良い。

原料の羊毛などは輸入に頼り、生糸の原料・繭も県内だけでなく県外から運ばれて来ました。また生産品も横 浜港や神戸港から輸出されました。これらの物資輸送は鉄道・東海道線を利用されたので、東西の中間にある この地はとても良い土地だったのです。

③地勢からも電力豊富で、機械工業の原動力を得ることが容易である。

明治末期の火力発電から水力発電への転換を可能とした技術的発達により、水力発電に適した岐阜県の自 然条件が、着目されるようになっていました。名古屋・関西の大電力会社によって長良川や飛騨川・木曽川等 で水力発電所建設が計画され、大正期には次々と送電が始まりました。

④工場で働く職工さんの確保・供給が見込める。

この頃は、農業だけでは家計を支えていくことができず、現金収入源を他に求めざるを得ない零細農民が多く いました。小作農民は高額小作料を地主に納入しなければならず、小作料額の引き下げを要求する小作争議 が各地で発生していたのです。そんな小作水田経営の緊迫は、養豚、養鶏、養蚕などの商業的農業や機織・柳 行李製造などの農村家内工業を展開させました。

一方で、「副業」の展開条件の乏しい水田単作地帯・山間部では、「転業」「郡外への移住」「小作農離農」 「工場労働者に」という現象をもたらしたのです。

⑤養蚕業の普及により、生糸の原料・繭の生産が見込める。

| 年 | 工場数 | 職工数 | 人口 |

| 明治43 | 23 | 1,217 | |

| 44 | 24 | 1,070 | |

| 大正 1 | 24 | 1,052 | 47,622 |

| 2 | 36 | 1,319 | 50,872 |

| 3 | 33 | 1,095 | 52,841 |

| 4 | 45 | 1,749 | 52,943 |

| 5 | 46 | 2,017 | 53,781 |

| 6 | 53 | 3,302 | 55,032 |

| 7 | 55 | 3,841 | 57,101 |

| 8 | 65 | 5,251 | 58,128 |

| 9 | 60 | 5,843 | 62,109 |

| 10 | 142 | 7,941 | 66,101 |

| 11 | 136 | 9,187 | 70,586 |

| 12 | 112 | 9,610 | 75,494 |

| 13 | 107 | 9,223 | 79,779 |

| 14 | 157 | 12,065 | 82,281 |

| 昭和 1 | 170 | 11,951 |

このような動きの中で、中小規模ながら絹紬(註1)・絹織物工場や精錬整理工場(註2)、染織工場や製糸工場、織物業の動力化に関連する鉄工所なども多く設立されました。

こうして岐阜市は大正期になってにわかに工業都市的色彩を帯びるに至り、「東海道中有数の商工業の町」「地方貨物の集散地」となりました。

この時期に、岐阜市の人口は急激に増加しました。右の表でも明らかなように、大正元年(1912)の約48000人から14年(1925)には約82000人に増加するなど、ものすごく人口が増えました。このことは、大工場で働く職工や家族が大勢、岐阜市に移り住むようになったことを示しています。

しかし「工業の進展」の一方で、各工場で使われる薬品や石鹸、糊料などが忠節用水・清水川・荒田川に流れ込み、「荒田川公害」を引き起こすことになりました。

| 脚注 註1:繭からとった糸で織った平織物 註2:繊維またはその製品を染色する前に、洗剤やアルカリの水溶液中で熱して、 表面に付着した樹脂 脂肪などの汚れを取り除き、生地の表面のキメを整えること ○この作品は、後藤征夫が若かった頃の調査記録や下記の文献を参考にして、まとめました。 <参考文献> ・「岐阜県史・通史編・近代下」(岐阜県・昭和47年3月発行) ・「岐阜市史」(岐阜市・昭和3年編) ・「岐阜市史・通史編・近代」(岐阜市・昭和56年3月発行) ・「岐阜市史・史料編・近代Ⅱ」(岐阜市・昭和53年9月発行) ・「島郷土史」(島郷土史編纂委員会・大垣孔版社) ・「社会科副読本・しま」(島小学校・大垣孔版社) ・「ぎふ早田郷土誌」(ぎふ早田郷土誌編纂委員会・タカダ印刷) ・「社会科副読本・きょうまち」(京町小学校・共和印刷) ・「ふるさとの想い出写真集・明治大正昭和・岐阜」(丸山幸太郎、道下淳・図書刊行会) ・フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」 |

Copyright (c) 2010 「お話・岐阜の歴史」サークル All Rights Reserved.