「ふるさと岐阜の歴史をさぐる」No.11

新聞・雑誌にみる岐阜の電気盛衰史

−岐阜の電気のはじまり−

はじめに

西欧文明に驚き、感動した明治の日本、…明治20年(1887 )東京・日本橋で初めて電気の供給が始まりました。(日本で初めて電灯が灯されたのは東京・銀座のアーク灯でした。)エジソンがロンドンとニューヨークで電気事業(1882年)を始めて5年後のことでした。

日本の電気事業は、民間人が自らの資金を投入し、自ら市場を開拓し、自ら技術を開発するという、今で言うベンチャー・チャレンジ精神から始まりました。岐阜の地でも、岐阜市の有力者岡本太右衛門ほか7名の発起にて、岐阜電灯株式会社が設立されました。(明治26年11月、資本金45,000円)

同社は岐阜市今川町2丁目にて、明治27年(1894年)7月28日、火力発電を用いて発電を開始し、岐阜の町にも電気がやってきました。電気は、町の電灯や工業の動力に利用されました。

明治28年5月4日「岐阜日日新聞」によると、「明治28年4月電灯料を値下げしたるところ頓(とみ)に電灯の使用者を増加し総数750に至りしという、なお目下金津廓各楼においても二階の灯火を悉(ことごと)く電灯にせんとする協議中のよしなれば、いよいよこれに決定せば、1,000口以上に至るよし」と伝えています。

1.岐阜電灯株式会社ができる

今川町にできた岐阜電灯会社

明治26年(1893)11月会社設立。当初、梅田信明(大垣の人・元岐阜県会計課長)が社長になりましたが、まもなく亡くなったため、岐阜市の岡本太右衛門が社長に就きました。工事設計は名古屋電灯技師長・工学士丹羽正道に委託し、石炭火力にて発電機(25kw)2台で稼動しました。

『電気之友』明治28年9月第50号によると、「岐阜電灯会社、岐阜市にあり。火力を用い気罐は多管式3箇各50馬力、毎日其内1箇を用ゆ。汽機はタンデム聯成気関80馬力、エジソン10号2台で運転す。自下灯数5燭、8燭、10 燭を混して千灯。専任技手八木弁吉君にして、非常に熱心家なり。」とあります。

また、小学校社会科副読本「ふるさと明徳」では、当時の様子を次のように記しています。

「この発電所は、石炭で火をたき、蒸気タービンで発電機を回す火力型でした。このめずらしさが、人々の口から口へとつたわって、発電所の前は見物のおとなや子どもたちが、黒山のように集まり、氷菓子などの屋台店が立ち並んで、ますますにぎやかになりました。」

電力需要が増加してきて旧式の小型発電機では供給が追いつかなくなったため、明治31年(1898)発電機(40kw)2台増設し、発電能力130kwとなりました。さらに、明治34年(1901)発電機(30kw)2台増設し、発電能力190kwとなりました。

明治39年(1906)12月、岐阜電気株式会社名で火力から水力発電に変更して、長良川からの水利利用願いを出しました。ところが同時期に、三河地方の有力者が、岐阜地方の電力供給のため、揖斐川の支流、粕川の水利利用願いを出したため、両者合併する方が得策との話になり、三河側に粕川使用権利とし7,000円を交付して岐阜電気に一本化し、明治40年1月岐阜県より認可を受けました。当時の技術では、長距離の配電は難しく、岐阜電気が、揖斐川(粕川)を選んだ理由もそこにあったと思われます。岐阜電気は、岐阜電灯の営業権・財産全部を買収して、明治40年(1907)1月吸収合併、資本金30万円としました。粕川の水力発電所は、岐阜より30キロ離れた揖斐郡小島村小宮神(こめがみ)に作りました。発電機が250kw、GE社(米国)3相交流式10,000V。昭和57年(1982)まで73年間岐阜市へ電力を供給しました。

岐阜電灯の灯数は、明治28年(1895)から37年(1904)にかけて約2倍に増えました。特に明治33年(1900)以降の灯数の伸びが著しいものがありました。しかし電灯の需用戸数は、明治35年(1902)現在でも、473戸で、市内戸数7,750戸(M35岐阜県統計書より)の6%に過ぎず、当時の電灯需用者は、上流商店に限られていました。しかし電灯数の需用は急速で、岐阜電灯の経営は安定し、明治33年(1900)以降は、利益金の過半を毎年8分以上の高配当を行い、少数大株主の利益を保証しました。

2.幻の岐阜水力電気株式会社

明治20年(1887)、岐阜の町に出てきた小林重正(元は岩村の人)は、明治28年(1895)6月に京都で開かれた「第4回勧業博覧会」に自作の発明品・安全こたつを出品する目的で訪れた際、自分の一生を決めるものに出会いました。琵琶湖疏水を利用した蹴上(けあげ)発電所を見学したことでした。明治24年(1891)に完成した、事業用では日本最初の水力発電所といわれています。

彼は帰郷後、岐阜県の水系、山河をめぐり、明治30年(1897)12月に現在の長良川発電所の水路ルートを決定するまでの成果をあげました。彼は発電所の計画を立て、水路新設願いは岐阜県知事に、発電事業願いは逓信大臣に提出し、明治30年12月岐阜県から許可を得、自ら私財を投げ打って電気を送る計画を立て、岐阜県や岐阜市の有力者に図って、会社設立に奔走しました。

当時の雑誌(『電気之友』明治33年12月15日 第113号)によると「岐阜市の有力者渡辺甚吉ほか8名において、かねて計画中の名古屋、岐阜両市へ電力供給を目的とする岐阜水力電気株式会社創立事業は、岐阜、愛知両県をはじめ逓信省御用林地拝借願い等すべての手続きは、昨、明治32年4月までにそれぞれ許可済みとなりしも、経済金界の不景気により明治33年12月まで延期を願い置いておりましたが、今からいよいよ着手することに決し、県下の有力者に向かい、それぞれ勧誘書を配布した。」とあります。

また、『長良川、飛騨川の先駆者・小林重正』(水野信太郎著・シンポジウム「中部の電気のあゆみ」報告資料集)によると、「(小林)重正は発電所の計画を立て、水路新設願は岐阜県知事に、発電事業願は、逓信大臣に提出して、明治31年までにそれぞれ許可も得る。そして私財を投じるだけでなく、岐阜県や岐阜市の有力者に図って岐阜水力電気株式会社の設立を企画する。ところが時期が悪く日清戦争後の不況下であった。このため一旦与えられた岐阜水力電気株式会社の許可が明治37年2月取り消されてしまう。明治41年1月になって、名古屋電灯が小林重正の案を踏襲して長良川発電所を着工。ついに明治43年2月、発電所が竣工する。」とあります。

長良川発電所は、当時としては、4,200kwという大きな発電能力を持った発電所であり、日露戦争後の好景気に支えられて、岐阜(岐阜電気へ600kw供給しました)、名古屋地区の電力不足をおぎないました。

3.人々の生活

人間が最初に物を動かす力に使った自然エネルギーは、水の力だといわれています。昔から田舎では、水車による米搗きや田んぼへの引水など、水の力を多く利用していました。

当時の人々は、電気を理解できず「水から火が出るわけがない」「水が火になってランプが点く(つ)とはバテレンのような話」と騒いでいました。電気の点く(つ)前の生活は、石油ランプかろうそくが明かりのすべてでした。また携帯用のカンテラというものもありました。子供にとって毎日の仕事は火屋(ほや)を磨くこと。たまにはランプ火屋のガラスを割ってしまうことも。また石油ランプが原因で火事になることも。また、燃えやすい材料のある紡績業なども、水力水車や蒸気機関を動力としていた関係で、工場では火災の心配のない電灯を取り付ける動きが加速していきました。電気を見た人は、電気とはこんな明るくて便利なものだと少しずつ判り始め、市民の中から、早く安全な電灯に変えるしかないとの気運が高まっていきました。しかし当時の発電技術では、山間の水力を使って、町に電気を送るという長距離送電は無理で、消費地近くに建設した火力を利用した蒸気機関による発電から始まらざるを得ませんでした。

明治42年(1909)ころの柳ヶ瀬の電灯利用状態を中村浅吉氏は、「夜は12時限一せい消灯で、電灯を引いてあるのは、柳ヶ瀬では旭座と大万繭問屋位で、美の繁呉服店は電灯半分ランプ半分で、私の家も全部ランプでした。」(「岐阜市史 近代2」2p)と回想しておられます。大きな商売屋、比較的所得のある家を中心にした電灯利用でした。しかし大正後期にかけて、少しずつ普及していきました。

白熱電灯の明るさはどのくらいだったのでしょうか?…16燭光で20ワットより少し明るい程度。5燭光なら今の豆電球程度だったようです。その白熱電灯の暮らしは、当時のうたい文句によると、「風によるちらつきはなく、灯火は美麗清鮮にして、火の移ることもなく、白昼のごとき」、とあり、理想の明かり、庶民の憧れでした。

どれくらい電気を使っていたのでしょうか?…電灯が普及し始めた初期のころは、1ヶ月に3kw、それこそ家の中には、一家団欒の部屋に一個の電球があるだけ、もちろん夜だけの点灯という利用状況だったと思われます。2000年ころからは、300kwが家庭の平均消費電力らしいのですが、そうすると、現代は明治末から大正初めの約百倍の電気を使っている勘定になります。

なぜ、山地は配電が遅くなったのでしょうか?…山間地は、人口が少ないうえに、送電線が長くなることを理由に、公共性を無視し、利益を優先して電気会社は山間へ配電を断ってきました。そのため、山間地の人は組合を作り、あるいは個人で電気を作っていました。明治大正期にはそうした小発電所がたくさんできました。

4.火力から水力へ

明治時代の当初の発電方式は火力発電が多く、燃料は石炭でした。石炭を燃料として蒸気を発生し、その力でタービンを回して発電する火力発電が中心でした。送電技術も未熟な当時、周辺7〜8kmしか送電できないため、発電所を分散して各地に建設していました。明治30年代から石炭の高騰があり、高圧送電技術の進歩とあいまって、火力から水力へ、電灯の需要増加により遠距離・大規模容量の水力発電へと変換していきました。

わが国は降雨が多く、水力発電に適した急流を持つ河川に恵まれています。そのため明治30年代から、運転コストの安い水力発電に大きく傾斜し、明治40年代には、容量が1万kwを超える水力発電所が、中部山岳地帯をはじめ(岐阜、富山、長野、福島県は水力発電所適地の多い県であった)各地に建設されるようになりました。この結果、大正元年には、水力発電容量は、火力に追いつき、以来、昭和30年代の大容量火力発電時代を迎えるまで、水主火従の時代が続き、水力発電が約50年間にわたってわが国の電力供給の主役だったのです。

5.岐阜電気の発展

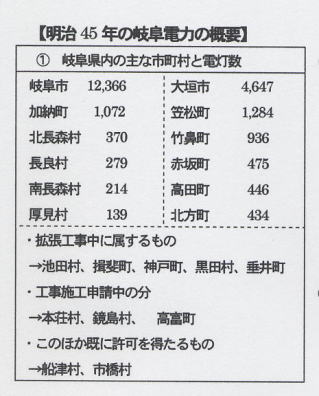

明治45年6月1日『電気之友』によると「明治44年2月1000kwの水力発電所建設および供給地域の認可を得、目下着々と工事進捗中あり」と記しています。このこの頃になると岐阜市および周辺町村に電気を供給し、急速に灯数を拡大し炉ていました。そして独占的な会社となり、黄金期になりつつある状況でした

… 明治35年の岐阜電気の灯数は、1928灯だったものが明治45年には、22742灯数に、実に12倍弱の伸びでありました。

明治20年代から40年代前半くらいまでは、白熱電灯は5燭光が一番多く、明治末から大正時代になると10燭光が一番多くなってきました。次いで20燭光、5燭光と続いております。次第に需用が大きくなってきたことがうかがえます。大正2年(1913)における岐阜県内の電灯会社の数は、14社、県下の総戸数197,940戸に対して需用戸数は32,517戸(16.4%)に過ぎませんでした。

しかし9年後の大正11年(1922)の、岐阜市の普及状況を見てみますと、岐阜市の総戸数14,640戸に対して、需用戸数は14,514戸(99.1%)という電灯普及状況になりました。まさに驚異的な伸び、電気の発展でした。

6.電灯料金値下げ騒動と廃業

電気事業は巨額な資本を投じなければならず、また水力発電の場合は立地条件に左右される面が強いため、独占企業であることがほとんどです。岐阜電気株式会社も、そのため明治42年(1909)岐阜市内を独占供給地域にすることを、岐阜市に認めさせる代わりに、毎年800円を市に払う内容の報償契約を結びましだ。岐阜電気は1割か1割2分の安定配当をしており、商工業の不振で相対的に料金高となった商工業者と、高い家庭用電灯料金に不満の市民が共同で立ち上がった動きが、独占企業で不当利益をむさぼっていると思われていた電力会社に向けられた運動となり、ついに大正3年(1914)7月2日電灯値下げ騒擾(そうじょう)事件という騒乱に発展してしまいました。

岐阜市と加納町(岐阜駅周辺)で起こった騒ぎは、岐阜電気の電灯料金が岡崎電灯や浜松電灯などに比べて10〜50%高かったのも一つの理由でした。値下げ運動の呼びかけをした「値下げ期成同盟」が大正3年3月ころ結成され、「市民大会を開き、世論を喚起する」とし、会社が値下げしないときは「一致団結点灯を中止し」「非買同盟を実行する」とした市民運動を始めました。

岐阜電気の電灯料金値下げ要求市民大会は、6月7日美殿座に約2,000名参加。6月10日と23日には、明治座の演説会に大勢の市民が集まりました。特に23日には3,000名余が入場し、なお場外にも数千人が溢れたといいます。6月末には150町、市内全町の三分の二が消灯するに至ったといいます。こうした中、7月2日美殿座の市民大会で東京万朝報の評論家が「全市の電灯を消し、暗黒世界にして闘え」とアジ演説をし、これを契機に群集が消灯を叫んで岐阜市内各所で騒動が起きました。この騒動は3日3晩続き、世相を風刺した「マックロケ節」がこのとき流行したといいます。

これに対して、多くの商店も岡本が関係している十六銀行も市民の反発をおそれ、廃灯同盟に参加しました。この事件後、逓信省管理局長の訪問を受けた島田知事は、調停に乗り出しました。

調停案は、おおむね次のとおりです。

1、新料金は生活灯といわれる10燭の1ヶ月料金を2銭値下げする。(64銭から62銭へ)

2、会社が利益金から株主に配当するときは、1割2分の配当金と法定積立金、賞与を引いて、なお余りあるときは、次年度剰余金を値下げすること。

これが、9月28日市民大会で承認され、終息に向かいました。

大正8年(1919)秋、岐阜電気は日本電気協会の決議に基づいて電気料金の値上げを検討することになりましたが、「電灯料値上げは到底行われ難きも、動力料金値上げならば、名古屋電灯と同一率までは値上げし得るべき見込」と報じられています。(名古屋新聞岐阜付録 T8.10.16)

騒動により、岐阜電気の独占企業に一応の歯止めがかかりましたが、それまで名古屋地区より工業発展が劣る岐阜が、転嫁しやすい工業用動力の値上げを控え、民生用の電力を高くして「過重負担」としてきたことをものがたっています。すでに大正7年(1918)には、岐阜電気では単独で動力用の電気を供給できなくて、名古屋電灯の供給を受けなければならない状況でした。

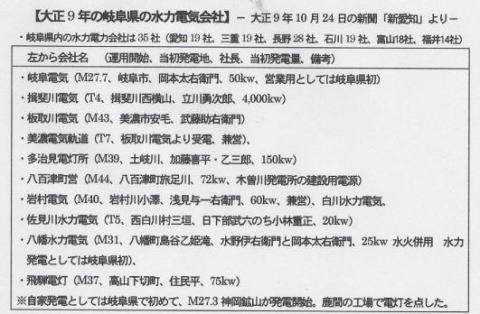

大正9年(1920)9月24日岐阜電気は、名古屋電灯が吸収合併するという内容で、名古屋電灯と契約調印しました。しかしそこには、岐阜電気にとって、価格形成力の弱体化・自力での電力不足の解消不能(名古屋電灯等から買電していた)・公営企業論の台頭(岐阜市営にて行うという話があった)などの経営環境や背景があり、大きくは、日本の工業化、社会デモクラシーの影響、電力会社の合同合併という流れのなかで、岐阜の電気事業は衰退していきました。

| この文章は、以下の文献・資料をもとに、林再寿がまとめました。 <参考にした本> ・「電気之友」 M28.9, M33.12.15, M45.6.1. ・「岐阜日日新聞」 M28.5.4 ・「新愛知」 T9.10.24 ・「名古屋新聞」 T8.10.16 ・「中日新聞」 「ぎふの産業遺産」1994年から1996年 ・「シンポジウム『中部の電力のあゆみ講演報告資料集(第1回〜4回)』 ・「岐阜市史 通史編 近代2」 ・「岐阜市史 史料編 近代1」 ・「岐阜県の百年」(丹羽邦男・伊藤克司著 山川出版社) ・「水燃えて輝く」(茂吉雅典著 岐阜新聞社) ・「岐阜県の歴史」(松田之利ほか著 山川出版社) ・「岐阜新聞」 H11.11.23 |

Copyright (c) 2010 「お話・岐阜の歴史」サークル All Rights Reserved.